любви и смерти

Венеция никогда не перестанет мне сниться.

Потому что это самый прекрасный сон из всех, что я видела.

Пишу эти строчки и не верю себе, ни единому слову. Венеция кажется сном, мучительным и прекрасным, из тех, что возвращаются снова и снова. Почти три года я караулила птицу удачи. Венецию можно увидеть не из-за спин туристов только в два коротких промежутка в году: в ноябре (сезон наводнений) и зимой (между празднованиями Нового года и Карнавала). В остальное время в ней тесно, как в автобусе.

Первым, кто встретил меня в аэропорту, был ветер. Свежий, солёный, пропитанный йодистыми испарениями зелёных водорослей. Не верьте тому, кто называет Венецию «старухой, у которой дурно пахнет изо рта». Воздух кристально чистый, способный утолить жажду кислорода всех «подземных крыс» мегаполиса. В Москве в метро задыхаешься, здесь же воздух пьёшь, как воду, а вода неисчерпаема. Я шла к автобусной остановке и думала о том, что рано или поздно настоящее и заветное внутри меня – мечта – победит всё и всех. И я буду жить у моря.

«Предаваться чувственным наслаждениям составляло всегда главное занятие моей жизни: важнее этого для меня ничего не было», – из мемуаров Джованни Джакомо Казановы. Пожалуй, ничто из прочитанного мне не было ближе. Воровское счастье. Понимаю, что должна делить себя с другими, хотя бы родными людьми, но не верю в самопожертвование, храню огонь внутри. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на страдания, муки совести и обязательства. Она – череда мгновений: рассвет над взлётной полосой, запах моря, плеск волны за бортом вапоретто[1], мост Риальто, по-кошачьи выгнувший спину над Гранд Каналом, гулкие шаги за поворотами узких улочек… Проживать её или дарить другим каждый вправе выбирать сам. Вы скажете, можно наслаждаться вместе, но вряд ли найдёте двух людей на Земле с абсолютно одинаковыми желаниями. Вместе – вечный синоним компромисса.

Сан-Марко. Площадь голубей и влюблённых

****

Первое, что случилось со мной в Венеции, – я заблудилась. Кампо Санта-Мария Формоза – душа Восточной Венеции, здесь пересекаются пути от Сан-Поло и моста Риальто до Сан-Марко. Но вернуться в отель невозможно. Пятьсот метров от площади, описанные в путеводителе, я шла четыре часа. Жёлтые указатели путали кривизной стрелок, маленькие улочки не нанесены на карту, направо-направо-налево-прямо… и в очередной тупик, который даже тупиком не является, потому что выводит к воде. Лабиринт Минотавра. Вокруг тишина и ночь. Ни души, магазины и рестораны давно закрылись. Фонари в конце улиц – граница миров света и тьмы. Туман дымится в свете фонарей, чёрная вода в каналах на его фоне казалась бы кипящей смолой, если бы не ледяной, пронизывающий до дрожи ветер, не холод, излучаемый вековыми стенами. Адовы картинки. Галерея мистических образов, созданных мастерами от Данте до Хичкока. Но страха нет, в окружающем безмолвии только призраки смогут подкрасться незаметно, грохот человеческих шагов слышен за квартал.

Когда вместо Формозы встретилась с Сан-Джованни Нуово во второй раз, набралась смелости зайти в пустую, ждущую ненасытных гуляк пиццерию на углу. Официант, тоже Джованни, на английском объяснил мне дорогу: cross the campo, right the corner, straight ahead, after that to the right, than left, right-left-straight ahead… Через полтора часа я опять вернулась к пиццерии.

– Джованни, идиото! Вон, твоя синьорина Санта-Мария Формоза снова здесь ищет, куда ты её в прошлый раз послал? – выскочила за мной на улицу кухарка.

Венецианцы – очень эмоциональны, иногда их можно понять, даже если твой словарный запас на итальянском ограничен словами «boun giorno» и «grazie».

Джованни заявил, что он – не идиото и отправил меня по верному пути, это синьорина памятью не блещет, а карта у неё, наверно, американская.

– Русская.

– Ещё хуже. Кто из ваших писал о дураках и дорогах?

– Гоголь.

Из уважения к Гоголю (за рубежом русская классика – культ, некоторые иностранцы знают о Гоголе, Чехове, Достоевском, Толстом больше, чем русские), Джованни устало натянул пальто и пошёл проводить меня мимо церкви, чтобы втолкнуть именно в ту улицу, к Формозе.

Было стыдно, попробовала отшутиться: мол, на самом деле я – призрак девушки, пропавшей без вести около этих мест много-много лет назад, и теперь вынуждена тревожить живых, постоянно спрашивая дорогу. А сейчас, наверно, уже двадцать второй век на дворе.

– Нет, – серьёзно ответил Джованни, – сегодня 13 февраля 2011 года. Но с Санта-Мария Формоза действительно связано много легенд и загадок.

Легенду основания церкви я читала в путеводителе: священнику приснилась Мадонна, прекрасная телом (Madonna Formosa дословно значит «Мадонна с формами», «фигуристая»), и повелела построить церковь там, где остановится круглое белое облако. Этот священник построил восемь церквей в Венеции, но только одну назвали Формозой.

– На кампо Санта-Мария Формоза жила Вероника Франко, известнейшая куртизанка Венеции, Казанова в женском обличье. Её портреты писали Тинторетто и Веронезе. Среди её поклонников были Доменико Веньер и король Генрих III. Вероника могла заманить любого.

Вернувшись домой, я прочла, что Веронику Франко поднимала над другими женщинами поэзия. Она писала сонеты, изучала литературу и философию, выпустила при жизни две книги: «Terze rime» (1575) и «Lettere familiari a diversi» (1580).

Моя Венеция похожа на Веронику: заманив однажды в лабиринт своих улиц, не отпустила ни на миг. Настоящую Венецию можно разглядеть лишь ночью, наверно, она хотела мне себя показать. И моя первая вынужденная ночная прогулка переросла в страсть к приключениям, еженощную потребность бродячей кошки. Неудивительно, что и покровитель города – лев святого Марка – тоже из семейства кошачьих.

Ночной Риальто

Наводнение у моста Риальто

****

День влюблённых в городе влюблённых. Странно, но их я в Венеции как раз и не заметила. Люди не держатся за руки, не треплют друг друга за волосы, не натягивают любимому существу капюшон до носа, чтобы не дрожало на ветру, не балуются, не целуются. Чинно осматривают достопримечательности, будто женаты миллион лет. В вечном городе не нашлось примера вечной любви? Может, поэтому мне так хорошо одной? Влюблённость – это золотая осень, предчувствие угасания.

А может, мы все давно призраки? Красота дворцов, многократно отражённая, преломлённая и приумноженная водой каналов, подавляет и растворяет в себе. Меня стёрли с картины пейзажа, я – вне времени и пространства, парю над водой вместе с городом. А на лицах вокруг вовсе не скука и разочарование друг в друге, а застывшая маска восхищения «бегущей по волнам». Венеция околдовывает, захватывает внимание целиком, здесь притупляются, а порой и утрачиваются все чувства, кроме одного – зрения.

Раньше я думала, что как художник могу всё нарисовать словами. Но Венеции проиграла. В горле стоял комок. Хотелось плакать: слова бледны, беспомощны и обрекают на немоту. Чайки и кофе на набережных Дорсодуро, панорамы с соборами Иль Реденторе и Санта-Мария делла Салюте, ощущение безграничного счастья. Не выразить, не передать.

Вспомнились «Венецианские строфы» Иосифа Бродского:

«Я пишу эти строки, сидя на белом стуле

под открытым небом, зимой, в одном

пиджаке, поддав, раздвигая скулы

фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней

мелких бликов тусклый зрачок казня

за стремленье запомнить пейзаж, способный

обойтись без меня»

Бродский приезжал в Венецию зимой, как и я, и в те времена лир ему тоже было тридцать два года. Пообещала себе по возвращении домой перечитать всё, что он писал о Венеции. Он же – гений, должен был как-то справиться с её красотой, найти способ облечь в слова.

Последние строки «Набережной Неисцелимых» опровергли надежду:

«…мы уходим, а красота остаётся.

…мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит».

Поэзия – это не только умение слова превращать в музыку, в гимны, но и дар видеть мир, ощущать его острее других, построить мост между вторым и первым, который не рухнет. Судя по минорным ноткам финала, даже Бродскому не удалось нанести Венецию на страницы книги – такой, какой смог воспринять.

Я знаю теперь, всё настоящее (красота, любовь, счастье…) невыразимо, потому что непостижимо нами. Писательство – это утопия. Невозможно передать чувства в момент их порыва, пока поглощён ими. Пишешь по памяти, но воспоминания избирательны. Чтобы запечатлеть жизнь как она есть, нужно стать её беспристрастным регистратором. Но и в этом случае описания будут содержать погрешности: наблюдение за событиями со стороны далеко от их проживания. Писатель как коллекционер, не успев впустить чувства в сердце, тут же прикалывает их, ещё трепещущих, булавкой к белому листу, как бабочку, тем самым убивая.

Вид с моста Академии на Санта-Мария делла Салюте

Дорсодуро. Бульвар от Музея Академии к Набережной Заттере.

(Про себя я называла его Бульвар Грусти, он вёл к самым красивым местам Венеции – набережным Дорсодуро и о. Джудекка)

****

У всякого проходного моста в Венеции приплясывают гондольеры, зазывая на романтические прогулки по Гранд Каналу и старой части района Сан-Марко, где жили Марко Поло и Казанова. Дорогое удовольствие, в гондолах преимущественно арабские шейхи с многочисленными жёнами и пенсионеры-немцы как живая реклама системе социального страхования. А меня в музеях допрашивают, не ошиблась ли, купив билет «adult» вместо «student». В каком-то смысле мы все – студенты, постоянно учимся жить то так, то иначе, иногда против воли.

Достаю мятую сотню из кармана, подхожу к тому, кто поближе:

– Когда сможем поехать?

Сотня евро тут же превращает меня в синьору, которую под ручку и с серенадой можно усадить в гондолу.

По мне, так умнее выкидывать деньги на ветер, чем покупать вещи, что вот-вот выйдут из моды. Ветер и море и есть подлинные ценности.

Медленное движение по молчащим каналам. Кажется, что течёшь и меняешься, как вода, будто стала морем – огромным зеркалом, вобравшим в себя сюрреализм снов Венеции. Людей на мостах, изящное кружево дворцовых арок, сердцами распахнутые ставни домов, мозаику ракушек на стенах, солнечные площади и замшелые переулки. Взгляд моря, или как писал Иосиф Бродский: «то, что видит вода»[2]. Сколько лиц отразила она за тысячу лет и запомнила навсегда? Говорят, вода способна хранить информацию, как фотокамера снимки.

Гёте сравнивал гондолы с «плавно качающейся колыбелью» и с «похоронными носилками» в одной фразе[3]. Символ жизни, где начало и конец схожи своей беспомощной бессознательностью и умиротворением. Хочется произнести последнее слово через «е», как «смерть». По легенде, гондольеров хоронят в тупиках каналов в гондолах. Люди воды.

– Несколько дней назад вода поднималась во-о-он до той отметины на стене, а гондолы не могли пройти под мостами.

Тёмно-зелёная черта на полметра выше окон первого этажа.

– Аквариум?

– Если бы! Заливает.

Сан-Поло – один из самых старых районов Венеции

Дворец Казановы

****

Весь следующий день заливало Лидо. Дождь хлестал безостановочно. Я бродила по побережью вдоль роскошных вилл и пляжей, пытаясь разглядеть сквозь серую мглу, каково здесь в бархатный сезон. Кипарисовые аллеи и розовые сады. Густой и горячий воздух. Ароматный, как крепкий цветочный чай. Лепестки магнолий корабликами по воде каналов. По белому песочку пляжей босиком разгуливают кинозвёзды…

Что чувствовал Андрей Звягинцев после двух венецианских львов за «Возвращение»? Как всё-таки живётся человеку после золотого дебюта, после мечты? Не могу себе даже представить: ничего не сбылось.

Кино-дворец на набережной ждёт сентября. Гадает по воде, вернутся ли те, кого помнит, или приедут новые. Дождь мешает ему, вызывая рябь. Капли звенят, ударяясь о воду, напоминают детский ксилофон, звук его тоненьких молоточков.

****

Концерт «Виртуозов Вивальди» в средневековом дворце Атенео ди Сан Бассо на площади Сан-Марко. Голос скрипки – как горный хрусталь. Зависит ли акустика от времени? Может, время очищает звуки, как вода полирует камни? Тогда за тысячу лет ему удалось создать само совершенство.

Скрипачка на сцене – живое воплощение La Primavera[4]: длинные светлые волосы, тонкие гибкие пальцы. Как точно воспроизводит скрипка птичьи трели, журчание весенних ручьёв, летние грозы… Наверно, любой человек искусства стремится отразить течение жизни, как зеркало. Бывают зеркала очень тонкой работы, они точны и потому бессмертны, а бывают кривые, их осколки смоет время.

Венецианские зеркала славились по всему миру задолго до «богемской монополии». В амальгаму добавляли золото, и отражение казалось лучше оригинала. Как и музыка Вивальди.

****

Когда итальянцы, просветленные после великой музыки, покидают концертный зал, возможно, они и способны поверить, что будут «ходить по воде». Но не я. За два часа концерта площадь исчезла под тёмным слоем воды. В Венеции началось настоящее наводнение. Это был единственный раз, когда я добежала до отеля напрямик, не петляя, за десять минут. Страх дёрнул рубильник, который зажигает свет «во всех комнатах» одновременно – включает экстрасенсорные навыки. Страх очутиться запертой в лабиринте незнакомых улиц, когда прибывает вода: по щиколотку, по колено, по пояс. Ледяная вода. А ты не знаешь, куда бежать…

Как долго мне теперь будет всё это сниться!

Но в ту ночь во сне в переулках я видела бабушку. Она протянула мне руку и сказала:

– Пойдём, я научу тебя плавать. Даже в ледяной воде.

И поцеловала.

Она умерла шесть лет назад. Наверно, не нужно рассказывать, что значат такие сны.

****

Утром разбудил колокольный звон. Первое желание – толкнуть ставни, распахнуть настежь окна. Потому что за ними: солнце, синее и без единого облачка небо, яркие черепичные крыши. За ними новое утро и живой, сладко пахнущий сдобой ветер. Я заварила кофе и подумала, что мне всё равно, умру я или нет. Я счастлива. Я слишком многое повидала для одной маленькой никчёмной жизни. Хватит, чтобы утешиться. Нет, от жизни я не отказываюсь, не перестану ей радоваться, но и смерти не боюсь больше. Наверно, с этой мысли и начинается зрелость.

Решила пойти в Музей Академии, взглянуть на шедевры Тинторетто, Тициана, Беллини, Веронезе. Нужен был выход из лабиринта, залитого водой.

Свет слепит глаза, голуби пьют воду из желобов крыш, из трещин в брусчатке улиц. Солнце танцует на зеркалах каналов. Солнце в воде – иллюзия. Не обманет. Знаю уже, как зловеще прибывает вода. Заглатывает город, как удав. Наступает незаметно, как старость.

****

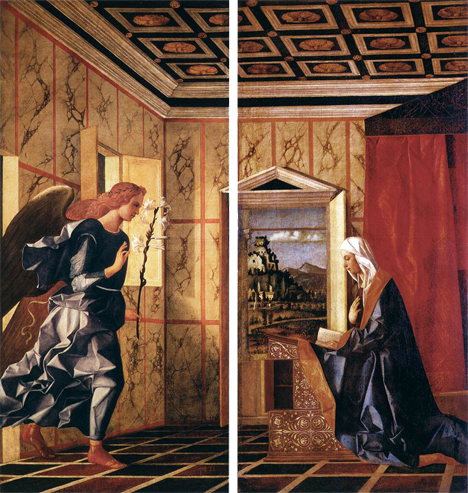

Много лет назад я влюбилась в картины Беллини. Лица его Мадонн нежны и прозрачны, словно умываются они молоком. Влюблённость стала «любовью на веки», когда увидела их не в альбоме. Беллини создал не полотна, а трёхмерный – живой – мир. Потрясающее чувство перспективы! Кажется, персонажи картин вот-вот зашевелятся и сойдут в зал. И если прикоснёшься к картине, почувствуешь тепло их рук. В сдвоенных «Ангел» и «Девственница» я ощутила себя свидетелем происходящего – внутри картин. И ветер, голубой и прохладный, подарил запах лилий.

Такой, наверно, и должна быть вечность. Живой.

Я никогда не испытывала столь сильной страсти к людям, не хранила им верность. По сравнению с картинами, музыкой, статуями, дворцами… люди несовершенны и потому обречены умирать. Только творения их бессмертны.

****

О собрании галереи Пегги Гуггенхайм Иосиф Бродский писал, как о «наносах дряни двадцатого века». И, тем не менее, здесь тоже можно совершить маленькие открытия, всматриваясь в хаос картин Джексона Поллока, зияющую пустоту и одиночество Джорджо де Кирико, свет и тьму Рене Магритта. Кубизм, сразу скажу, не моё. Мне ближе фантазии и экспрессия. Одни искусствоведы утверждают, что экспрессионизм – это порубленный на мелкие кусочки и перемешанный кубизм, другие считают его вдохновителями Ван Гога и Гогена. Но, наверно, дело не в истории художественных объединений, а в том, что искусство есть проявленная суть человека. Одни художники познают мир разумом и выражают чёткими жёсткими линиями, другие чувствуют его сердцем и разбрызгивают краску на холсты, как кровь и слёзы. Сюрреалисты же открывают дверь в лабиринт снов и выходят по ту сторону.

Магритт писал о картине «Империя света»: «Одновременное явление дня и ночи обладает силой удивлять и очаровывать, эту силу я называю поэзией». У меня сохранились и дневные, и ночные фотографии одних и тех же видов Венеции, нужно попробовать поставить их рядом или сделать коллаж. Но… фото так же бесцветны, как и слова. Ceci n’est pas une Venezia. А бледное её отражение в кривом зеркале. Жаль, нельзя встроить камеру в глаза. Жаль, сердце не способно щёлкнуть затвором.

****

За своим отражением поехала на Мурано. Венецианцы боялись, что стеклодувы сожгут город, и выселили их на остров.

Солнце светит наискосок, и я отражаюсь в окне вапоретто. Завитки морщинок вокруг глаз, словно мастер лёгкой кистью расписывал маску. Наверно, это самое ценное на сегодняшний день, что у меня есть. Следы радости и печали, слёз и улыбок. Мне всегда нравилось читать по ним в лицах людей. Самая точная карта. Линии жизни. Неизданные мемуары. Теперь о моей зависимости от слов прочтут и другие. Буквы-буквы-буквы, слова убивают зрение, мир размывается до импрессионисткой дымки. Прищур, как прицел снайпера, без права на ошибку. Говорят, следы побед и поражений красят мужчин, но портят женщин. Ещё один штамп общественного мнения, которое нет необходимости разделять.

Сразу вспомнился другой солнечный и жаркий день, но в Москве. Я стояла в очереди в аптеку. Передо мной нервно поправляла лямочку платья девчонка лет восемнадцати. Белая кожа почти светилась. Чем-то она была похожа на одну из Мадонн Беллини. Лямка платья скрывала розовый шрам с дырочками от швов по краям. Маленькая интимная деталь, видел и целовал её лишь тот, кому отдала девственность, кого сильно любила. Тогда я впервые пожалела, что не родилась с талантом художницы.

Позади на скамье сидит мужчина с рельефным лицом дожа и гривой седых волос. Благородная кровь. Дорогой коньяк, чей вкус глубже и богаче со временем. Попробовать набросать в тетрадке портрет? Необязательно же показывать ему то, что не получилось.

****

Золотые зеркала стёрли мои «мемуары». Жаль, я много плакала и много смеялась. Придётся писать словами.

В Венеции отели стилизованы под старинные дома со столовыми и библиотеками. Забавно, что единственная книга на русском языке на полке – «Алиса в зазеркалье» Льюиса Кэрролла.

А на Мурано весна. Разноцветное стекло превращает солнечный свет в каскады салюта. Над каналами домики хлопают вывешенным за окна бельём, как крыльями. Ангелы-хранители весны. Кое-где в садах зацветают розы. Бирюзового цвета лагуна. Можно улечься на ступеньках набережной и смотреть на море. Щуриться на солнце и мурлыкать, как кошка. Не верится, что где-то зима, минус двадцать. Забрать бы с собой весну, увезти в рюкзаке!

День тянется вдоль набережных, парков и улиц, как длинные тени деревьев. Солнце идёт на закат. Колокола звонят к вечерней молитве.

В Церкви Сан-Пьетро Мартире узнаю с первого взгляда нежное сплетение пальцев. Последний триптих Беллини «Мадонна с младенцем на троне». Все другие картины, выставленные в Венеции, я уже видела. Долгое прощание под звуки органа. Воск свечей оплывает, как слёзы.

Всякий раз, выходя из церкви, чувствую какую-то неприкаянную тоску, словно уезжаю далеко-далеко из родного дома. А над лагуной зажигают свечи сначала закат, потом ночь. Красное всегда заканчивается чёрным.

Венеция построена на сваях (pali), говорят, их около двух миллионов. Они же – фарватеры в лагуне, наверняка, есть и другие предназначения. Многие из свай вбиты в дно вертикально и прикованы цепями друг к другу. Ночью на связанных сваях горят фонари, освещая путь катерам. Свет ярок, и я вижу одну у берега, не скованную цепью с другими. Пусть она будет мной. Вода черна, спокойна, как зеркало. Подхожу поближе. В отражении: улица, церковь, свет убегающих фонарей и темнота. Венеция довела меня до совершенства: сделала призраком, свободным даже от самого себя. Я – априори изгой, аутсайдер. Как в обществе, так и в литературе. И никто не виноват в этом, кроме меня. В живом мире нужно уметь протянуть руку и попросить о помощи, уметь делиться собой. Но человек, постигший одиночество, никогда его не покинет.

****

Его имя – Марко, но чувствовал он себя Тесеем, и не важно, что рождённым в Турине. Подошёл спросить дорогу. Ариадны из меня не получилось: карта после стольких дождей, складываний и раскладываний, рассыпалась в руках. Но и составленные в мозаику её обрывки не помогли: Марко искал кампо из тех, что не нанесены на карту. Кстати, именно он объяснил мне разницу между кампо и пьяцца:

– В Венеции всего две площади: Сан-Марко и Рима. Campo дословно переводится как «field», «поле». Они слишком малы, чтобы считаться площадью.

На кампо, которую он искал, был дом с дощечкой, где высечены стихи известного итальянца – четыре строчки об одиночестве. К сожалению, не смогу привести в рассказе ни четверостишия, ни имени поэта. Мы долго блуждали в переулках, таяли в дымке над каналами, но «площадь одиночества» так и не нашли. Пили красное вино в кафе у воды, спорили о литературе. Странно, что в последнее время я беседую о ней только с иностранцами, ближний круг в Москве далёк от неизмеримых «возвышенных идеалов». Странно рассуждать о русской литературе по-английски. В основном, о классике. Читать современников, за редким исключением, я не могу. Уж лучше иностранка. Но вряд ли это вина авторов. Редакторы умудряются так выровнять тексты, что взгляду не за что зацепиться. Подобно венецианским зеркалам они стирают морщинки и шрамы – писательскую индивидуальность. Свобода выражения сегодня в России, наверно, дана только переводчикам: могут прикрыться чужой славой.

Марко – писатель. Недавно закончил новеллу и разослал по издательствам. Наверно, в Венеции и в людей смотришь, как в зеркало. Наши имена отличаются одной буквой. Мы читаем одни и те же книги. «Степной волк» и «Сиддхартха» Германа Гёссе – его любимые романы, как и мои. Об одиночестве и поиске пути. А Гоголь так же не близок. То же отчаяние, когда в порыве написать мне, как добраться до Сан-Микеле, где похоронен Бродский, вырывает вместо одной странички из записной книжки целых четыре. Та же радость в глазах, когда спрашиваешь, о чём новелла. И та же невозможность рассказать её суть в двух словах.

– Э-э-э-э … Fiction.

Фикция, а ещё «ложь» или «видимость». Отражение кривого зеркала. Утопия.

– Тебе нельзя ходить такой растрёпанной, – вклинивается он в мой нескончаемый внутренний монолог.

– Почему?

– Уши красивые. Нужно убирать волосы наверх, носить высокие причёски.

Пожалуй, погорячилась. Марко будет очень хорошим писателем. Настоящим. Он подмечает детали, которые не видны. А что, если через несколько лет буду держать его роман в руках? Восхищаться, как сейчас восхищаюсь Алессандро Барикко[5]?

Вино выпивается, кафе закрываются, и мы бредём куда-то над каналами дальше. Три часа ночи. Яркий свет, наверно, последней открытой забегаловки по пути. Внутри одни местные. Громко смеются, поют и танцуют.

Мы занимаем столик в углу, где потише, и я стараюсь расспросить Марко о наводнениях в Венеции и проекте «Моисей», который должен спасти город от приливов Адриатики.

– Да, проект запущен. Но, по прогнозам, через девяносто лет Венеция всё-таки уйдёт под воду. Город оседает, дно оседает. Венеция построена на сваях из лиственницы, почти не поддающейся гниению, но вода точит даже камень.

Я с грустью думаю о том, что Венецию нужно закрыть для туристов: блондинки на шоппинг пусть ездят в Милан, а исследователи и искатели приключений – в Рим. В Венецию стоит пускать только людей искусства: никто, кроме них, не способен понять, оценить и запечатлеть её. Мы же все – миллионы тонн плоти – втаптываем город глубже и глубже в воду.

Венеция и есть Атлантида. Как долго я её искала! Но не там. На Мальте, на Кипре, на Санторини, в Тунисе…

Что чувствуют венецианцы, зная, что рано или поздно лишатся всего, что любили? Каково им живётся в условиях надвигающегося апокалипсиса?

– Судя по тому, как громко они веселятся, – говорит Марко, – научились проживать каждый день как последний.

Ещё по бокалу вина, и он провожает меня до остановки вапоретто.

– Мы встретимся завтра?

– Нет. Прости, но завтра мой последний день в Венеции, и я не хочу делить её ни с кем.

Машет рукой мне вслед. Ответить не успеваю: вапоретто ныряет под мост.

****

Ёжась от холодного ветра на палубе, я смотрела, как в чёрной воде канала ночные огни писали импрессионистские картины Венеции. Мечтала, что тоже буду писать: рассказ «Ловец отражений». О том, что память добавляет реальности золота. Возможно, в прошлом вы не были счастливы, как сейчас в воспоминаниях о нём, это зеркало памяти придало ему тёплые оттенки. Предположим, главный герой – художник, а героиня прекрасна телом, как Мария Формоза. Он из тех, кто ни о чём не жалеет. А она – бесшабашно юна. Он не любит живых, пишет статуи. Но чёткость и совершенство её линий заставляют писать портреты. Возвращаться к ней снова и снова. По какой-то причине они расстаются. И встречаются через много-много лет в городе, что наполовину ушёл под воду. Мария уже не так хороша, как раньше, и проигрывает воспоминаниям художника. Удастся ли им раскрыть секрет золотой амальгамы и избавиться от иллюзий? Получится ли победить время?

Я знаю, что скажет Мария художнику:

– Тебе пойдёт седина. Мне бы хотелось подождать год-другой рядом и увидеть тебя седым.

Но что он ответит? На резкость линий, которые время размоет, как камень точит вода?

****

В Музее Леонардо да Винчи кручу и поворачиваю рычаги вечных двигателей. Невероятное количество идей и энергии на их воплощение! От «человека амфибии» нам достался костюм аквалангиста с ластами. Лопасти летательного аппарата – точь-в-точь от современного вертолёта. Знаменитая «зеркальная комната» – уменьшенная копия Венеции. Внутри неё, наверно, сходят с ума: перестаёшь понимать, где сама, а где отражение. Чувствуешь себя Алисой в зазеркалье. Леонардо писал: зеркало – учитель художников. Самое большое из них – вода. И разбить его невозможно.

Кажется, я поняла смысл времени: оно, как вода, везде и вокруг нас. Если гении черпали озарения в будущем, то почему нам нельзя вернуться в прошлое? Что если необратимость времени – миф? И всё, что нам нужно, – это научиться плавать. Даже в ледяной воде.

****

Во Дворце Гримани выставляли картины Босха. Но не решилась зайти. Я была счастлива, и падать в мрачное безумие средневековья мне не хотелось. К тому же, именно здесь произошла ссора Казановы с графом, которая обернулась для Джованни пожизненным изгнанием из Венеции. Я же надеялась вернуться и, если повезёт, то не раз.

С набережной неподалёку от пристани Санта-Закария туристы делают прощальные кадры с видом на остров Сан-Джорджо Маджоре, бросают центы в воду и плачут. В Венеции, наверно, все плачут.

Гондолы напоминают связанных нервных коней: толкают друг друга и рвут поводья. Чайка садится на скованные цепью сваи. Я всегда контролировала своих любовников: что у них там, в карманах. Цепи, верёвки, наручники изымались на таможне. И только тебе удалось протащить на борт контрабанду. Флакон французских духов или дорогие кубинские сигары. Стоит открыть флакон или закурить, и запах пропитает стены насквозь. От него не избавиться. Как и от воспоминаний. Чем дальше от тебя человек, тем ближе в мыслях. Волна вдыхает свободу на глубине и выдыхает любовь на берег. Ты прав, мой милый: чтобы к тебе возвращались, нужно уметь отпускать.

Навстречу по набережной идёт парочка в плащах и масках. Первые вестники Карнавала. А мне пора уезжать. Смотрю им в след: они держатся за руки.

Иногда мне кажется, что волна, бьющая в берег, сродни услышанной молитве.

[1] Катер, водный трамвай.

[2] Здесь и далее цитируется «Набережная Неисцелимых».

[3] «Венецианские эпиграммы».

[4] «Весна» – первый из цикла скрипичных концертов «Le quattro stagione» («Времена года»)

[5] Известный итальянский писатель, самый яркий романист современности, автор книг «Замки гнева», «Легенда о пианисте», «Море-океан», «Шёлк», «Сити» и других. Большинство романов экранизированы, а фильмы неоднократно получали награды на кинофестивалях.